皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。

今日のトピックは「発達障害における歯磨き習慣」についてです。

発達障害のお子さんは歯磨きを嫌がったり、なかなか歯磨きの習慣が定着しないことがありませんか?

衛生管理の意識付けや自立への期待もあり、もどかしい思いをされている親御さんも多いのではないでしょうか。

目次

なぜ歯磨きが習慣化しないのか?

定型発達のお子さんも歯磨きを嫌がるいことはありますが、成長とともに拒否せず自分で磨けるようになっていきます。

しかし、発達障害のお子さんはこれらの過程が遅れたり、いつまでも拒否が強く習慣化が難しいことがあります。その要因を発達障害の特性から考えてみましょう。

発達障害とは

発達障害とは、脳機能の発達がアンバランスで、その凸凹によって社会生活に困難が生じる障害。行動や認知の特性により、主に自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の3つに分類される。

これら3つの特性を単独ではなく、複数持っている人も少なくありません。

また発達障害では感覚の受け取り方にも凸凹があり、ある感覚刺激を敏感に受け取ってしまうなど、感覚統合の問題を併発していることが多いようです。

五感(味覚・嗅覚・視覚・聴覚・触覚)に加え、固有感覚(身体に対する意識の知覚)・前庭感覚(身体の傾きやスピード、回転の知覚)を含めた7つの感覚を環境に合わせて受け取る調整ができる能力。

通常は発達とともに統合され、無意識に環境へ適応できるようになる。

発達障害に見られる感覚の凸凹では、過敏性を伴う症例が多く見られます。

発達障害の特性から考える歯磨きが習慣化しない要因

嫌がる、拒否して騒ぐなどの反応は、自分の気持ちを言葉でうまく伝えられず、行動で表現しているのかもしれません。

歯磨きの場面だけではなく、日常生活の場面も観察し、何が要因か考えてみましょう。発達障害の特性は各々違いますので、お子さん独自の特性を理解することが大切です。

指示の理解や状況把握が難しい

「きれいにする」などの抽象的な概念の理解が困難なため、セルフケアの動機づけが難しいことがあります。なぜ歯磨きをするのか、必要性が十分に伝わっていないかもしれません。

状況把握が苦手なお子さんは、「何をする時間なのか、何をされるのか、いつまで口を開けるのか、いつ終わるのか」など、いろいろな不安を感じているかもしれません。

多動性・衝動性、注意の問題

歯磨き中におしゃべりが止まらなかったり、頭が動いたり、集中できなかったり。途中で忘れてしまって、他のことを始めることもあります。

歯ブラシを口にくわえたまま移動すると、転倒して怪我をする恐れもあるため注意が必要です。

興味・関心が限定的、模倣遊びが苦手

模倣遊びに興味を示さないお子さんは、歯ブラシの操作を真似することも苦手かもしれません。

興味の幅が狭いと、歯磨き自体に興味を持たないかもしれません。

運動機能や協調性の問題

巧緻性(手先の器用さ)の発達が不十分で、細かい手作業が苦手なお子さんは、歯ブラシがうまく使えません。

協調性(身体の複数の部位を環境に合わせてコントロールすること)に問題があると、「頭を固定したまま、手だけ動かす」「口に水を溜めたまま、うがいをする」など、うまくコントロールできないことがあります。

感覚の問題

感覚過敏などの特性により、歯磨き粉の匂いや味を不快に感じることがあります。また歯ブラシで触れることや擦ることも、不快な刺激だと感じているかもしれません。

偏食や特定の食べ物へのこだわりも、感覚が影響していることがあります。異食(食べ物ではないものを口にいれること)も感覚刺激を求めた結果で、感覚を楽しんでいる場合があります。

その他

普段から頭や顔を打ち付けたり、手を噛む、口の中を爪で引っ掻くなど口腔組織への自傷行為がある場合は、口腔内が損傷していないか確認しましょう。

必ずしも発達障害が関係しない要因

嘔吐反射が強い

嘔吐反射とは、口腔内(舌など)に触れられたときに反射的に吐き気をもよおすことです。感覚過敏などとは別に、定型発達のお子さんにも見られる体質で、大人になっても個人差が見られるものです。

舌の奥の方を刺激すると誘発されやすいため、あまり触れないように注意しましょう。

咽やすい姿勢

仕上げ磨きでお子さんに仰向けになってもらい、口の中を良く見るためにお子さんの顎と上げると、気道確保の体位になってしまいます。つまり、口から食道ではなく、口から気管の方につながりやすくなるため、咽やすくなります。

仕上げ磨きの際に、お子さんの真上ではなく横から行うなど方向を変えることで、誤嚥や不快が軽減されるかもしれません。

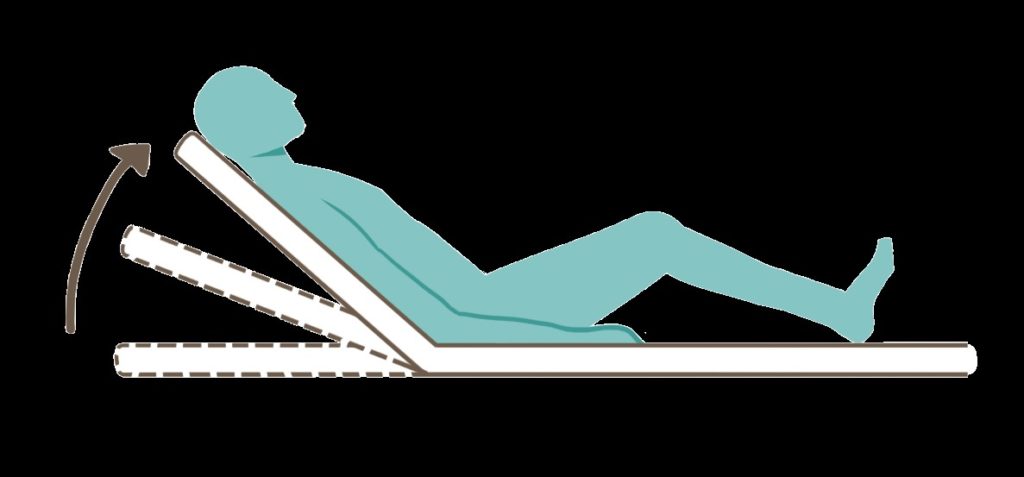

誤嚥を防ぐためには、下の図のようなファーラー位(30~45度のリクライニング姿勢)を取り、枕などを利用して少し顎を引いた状態にします。

リクライニングチェアなどが無い時は、大きなクッションや丸めた布団を利用しましょう。

歯磨きを習慣化させる方法

発達障害の特性に合わせた支援

発達障害は苦手なこともありますが、得意なこともあります。

お子さんが得意なことを活用して、お子さんに伝わりやすい方法や、嫌な感覚を与えない方法を考えてみましょう。

できたことはしっかり褒めて、それを繰り返し定着できるように促しましょう。

具体的に示し、パターン化する

見通しの立たないことが苦手なお子さんには、「何を、どんな順番で、どれくらいやるのか」など、具体的に示しましょう。

言葉による指示理解が苦手な場合は、文字や絵カードなどを利用します。

こちらの動画では、手順の書かれた「絵カード」と、10まで数える声を録音した「レコーダー」を利用しています。

手順を決める、磨く位置の予告をする

仕上げ磨きの際、急にいろいろな方向から歯ブラシを入れると、お子さんがびっくりしたり気持ちが対応できないことがあります。口の中は見えないため何をされているか分かりづらく、鏡を使ってもよく見えません。

「次は右下にいきます、今度は裏側にいきます」と予告をしたり、事前に指や歯ブラシを軽く当てて「ここ」と、触覚も使って伝えましょう。

これらの「触れる前の予告」は、感覚過敏のお子さんにも有効です。

道具の工夫

手先が不器用だったり、まだ物を掴む力が弱いお子さんには、柄の太い握りやすい歯ブラシを試してみましょう。

柄を太くするグリップは福祉用具として市販されていますが、最近では100円ショップでも購入できます。

注意が逸れない環境づくり

歯磨きの途中で手が止まってしまったり、テレビを見たり何か他のことを始めてしまう場合は、集中できる環境を作りましょう。

テレビやラジオを消す、洗面所のドアを閉める、カーテンをするなど、注意が逸れる原因を取り除きます。

脱感作

感覚過敏のあるお子さんは、歯磨きの前に脱感作を行いましょう。

歯磨き以外の時も、ゆっくりとくつろいで過ごしている時などに実施してみましょう。

感覚過敏などで、ある感覚に過敏に反応してしまう状態から、弱い感覚を少しずつ与えて慣れさせることで、徐々に過敏性を取り除いていく訓練。

まず、過敏性がどの部分に存在するか調べましょう。

手など遠い位置から、腕、肩、頬、唇、口の中と、ゆっくり触っていきます。過敏性があると、その部位を触れられた途端に嫌がったり、全身に緊張が見られます。

過敏のある部位が分かったら、脱感作を行います。

はじめから過敏な部位に触れず、その少し抹消から順に触っていきましょう。

触れる時は擦ったりくすぐったりせず、指先ではなく手のひらなど広い面をしっかりと押し当てます。ずらしたり離したりせず優しく圧迫していると、お子さんの緊張が緩んでいきます。

緊張が緩んだら一度手を離し、またゆっくりと押し当てましょう。

これを繰り返していき、徐々に過敏性を取り除いていきます。

楽しく行う工夫

歯磨きが怖いもの、嫌なことだと思ってしまうと、なかなか定着しません。

はじめは上手にできなくても良いので、まずは興味を持ったり楽しいと思えるように工夫してみましょう。

アプリ

お子さんが楽しく歯磨きできるように工夫されたアプリも出ています。

はじめから上手に丁寧にすることを目指さず、まずは楽しく歯磨きできることを目指してはいかがでしょうか。

こちらの動画では、「歯磨き勇者」というアプリで楽しそうに歯磨きをしています。

歌や動画

歯磨きの手順を、歌や動画で伝えるものもあります。

こちらの動画では、歌とアニメーションで、磨く場所や磨き方、歯ブラシの持ち方、持ち替え方についても伝えています。

立場を入れ替え、お子さんが磨く側になってみる

仕掛け絵本やおもちゃを使って、お子さんが「磨く立場」になってみてはどうでしょうか。また親子の立場を入れ替え、親御さんがお子さんに磨いてもらってはいかがでしょうか。

そのような体験をすることで、歯磨きに興味を持ったり、仕上げ磨きで何をされているのか理解するきっかけになることもあります。

立場を入れ替えた体験をすることで、お子さんは「どのように口を開けたら磨きやすいか」理解し、上手に口を開けてくれるようになるかもしれません。

また、親御さんも「どうやったら嫌な感覚を与えないか、怖くないか」理解するきっかけになるかもしれません。

歯磨き場面以外でのアプローチ

歯磨き以外の生活や遊びの場面でも、口腔機能や身体機能を高めたり、歯磨きへの苦手意識を無くす工夫を考えてみましょう。

口腔機能の発達を促す遊び

鼻呼吸を促す遊び

鼻呼吸ができていないと、うがいの時に水を口に溜める、口の中で水を動かすという動作ができません。

口を閉じたまま鼻息で風車を動かしたり、前方に垂らした紙を揺らしたり、 遊びの中で鼻呼吸を促します。

巻き笛、シャボン玉、ラッパ吹き

息をコントロールしたり、いろいろな唇の使い方の練習になります。

にらめっこ

頬を膨らませたり、口を大きく開いたり、あっかんべーと舌を出したり。

様々な表情をすることで口腔機能の発達を促します。

感覚過敏のお子さんも、自ら手で唇や口腔内に触れるかもしれません。

はじめから完璧を目指さない

発達障害のお子さんは、痛みをうまく伝えられなかったり、歯科受診など不慣れなことに拒否が強いことがあります。

親御さんは「あとで辛い思いをさせないように、しっかり虫歯を防いであげよう」と頑張られているのではないでしょうか。

はじめから完璧を目指すと、お互いのストレスになってしまうこともあります。

少しだけ肩の力を抜いて、お互いに笑顔で取りくめる妥協点を探してはいかがでしょうか。

どうしても短時間しか行えない場合は、磨き始める場所を変えてみてはいかがでしょうか。「朝は上の歯から、昼は下の歯から磨き始める」など工夫することで、1日の全体で見ると磨き残しを減らすことになります。

まとめ

歯磨きは、口や体の動き・感覚など発達障害の様々な「苦手」と関係があります。

発達障害の特性はお子さんによって違うため、歯磨きの何が苦手なのか、また何が得意で興味があるのか、お子さん独自の特性を理解することが大切です。

児童発達支援と放課後デイサービス 運動・学習療育アップでは発達障害のある児童を対象に、デイサービス事業を行っています。

生活の中の苦手や困りごとについても、お子さん独自の特性と解決法を一緒に考えていけたら幸いです。