皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。

今日のトピックは「発達障害と時間割」についてです。

発達障害のお子さんは、時間割を見てもなかなか準備ができないことはありませんか?

今回は、なぜ時間割を見ても準備ができないのか、発達障害の特性から考えられる要因を整理し、自己管理を促していく方法を考えていきましょう。

目次

時間割に合わせて準備ができない要因

発達障害のお子さんは、なぜ時間割を見て準備ができないのでしょうか?

発達障害の特性から考えられる要因をまとめてみました。

時間割をうまく使えない

一般的な時間割だと、「今日は何曜日で、明日は何曜日で、どの欄を見たら良いか?」など、時間割を見ながら複数のことを確認しなければなりません。

また、同じようなマスが並んでいるため、視覚的に注意が散ってしまうお子さんは、この段階で躓いてしまうことがあります。

さらに、見るべき欄が分かって準備をはじめても、準備している間に「どこまで準備できたのか」分からなくなることがあります。

教科によって準備が複雑

各教科によって準備するものが違い複雑です。

算数はノートと教科書だけでなくドリルや定規が必要だったり、体育なら体操着が必要だったり。

準備が複雑になるため、何を準備したら良いか分からなくなることがあります。

また、ノートは同じようなデザインが多いため、間違えてしまうこともあるでしょう。

何を準備するべきか伝わっていない

学校などでの連絡事項が、本人にうまく伝わっていない場合もあります。

発達障害のお子さんは注意が散りやすかったり、周囲の音を通常よりも過敏をに受け取ることもあるため、生活のいろいろな場面で通常以上に努力をしている場合があります。

そもそも発達障害とは?

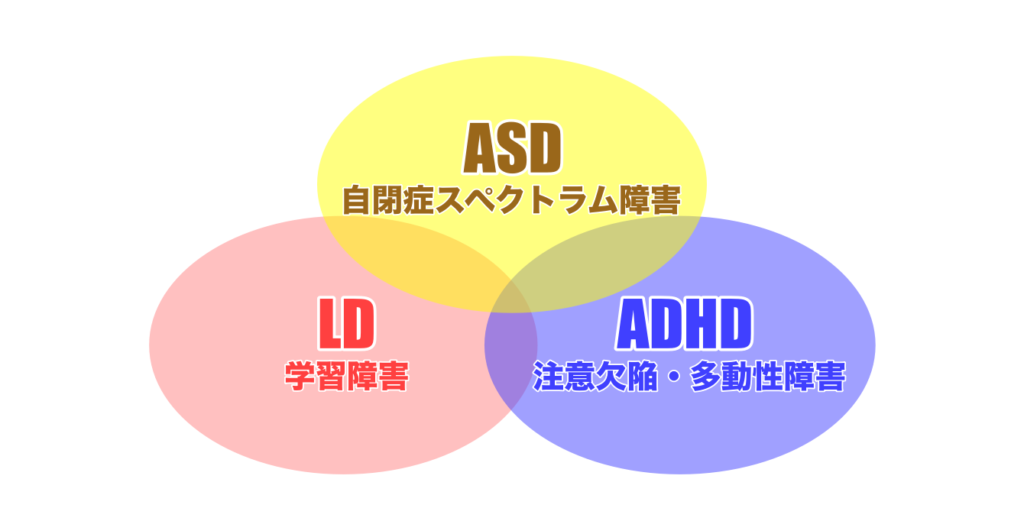

発達障害とは、脳機能の発達がアンバランスで、その凸凹によって社会生活に困難が生じる障害です。 行動や認知の特性により、主に自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の3つに分類されます。

これら3つの特性を単独ではなく、複数持っている人も少なくありません。

また発達障害では感覚の受け取り方にも凸凹が見られることがあり、その中でも、ある感覚刺激を敏感に受け取ってしまう「感覚過敏」の症例が多いようです。

発達障害のお子さんへの接し方や環境調整については、こちらの記事も参考にしてください。

対処法

お子さんの独自の「苦手」や「得意」などの特性を知り、お子さんに合ったやり方を考えてみましょう。

時間割や道具の工夫

時間割のどこを見たら良いか分からなくなるお子さんには、準備中にカレンダーを見たり明日の曜日を考えなくても良いように、時間割を見ただけで分かる工夫をしましょう。

見るべき所が分かるように、時間割に印をつけて注意を促します。

どの曜日の欄を見たらよいか、どこまで準備したか、時間割に印をつけていきましょう。

例えば、無地透明のクリアファイルに時間割を入れてマーカーで印を付けたり、マグネット版に時間割を貼ってマグネットを移動させることで、見るべき欄に注目させます。

その欄を見ながら準備し、終わった科目はマグネットや付箋などで印をつけていきます。

始めは手伝いが必要かもしれませんが、徐々に自分で確認したり、自分で印を付けていくように促していきましょう。

カレンダーの見方については、こちらの記事も参考にしてください。

道具の工夫

時間割を見ながら準備をしていても、教科書だけ準備してノートを忘れてしまうことがあります。また同じようなノートが多いため、別の教科のものと間違うこともあります。

その場合は「国語は赤、算数は青」など各教科によって色を決め、シール等を貼って目印にしてはいかがでしょうか。

シールの色を手掛かりに準備をすることができます。

こちらの写真では、背表紙にシールを貼って準備の効率を上げているようです。背表紙に貼ると、本棚に直していても確認しやすいと思われます。

こちらは、「布に貼れるタイプ」や「耐水性タイプ」など、大小様々なサイズがセットになったものです。

名前も書けるので、置き忘れたり物を紛失しやすいお子さんにもオススメです。

お名前シールよくばりセットposted with カエレバ

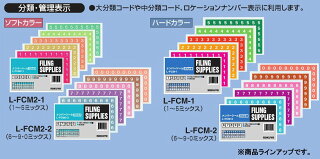

教科が増えてくると、色だけではグループ分けが困難になってきますので、数字なども手掛かりにしてはいかがでしょうか。

こちらは切り離して使うマスキングテープです。

マスキングテープkids MT01KID015posted with カエレバ

学年が上がってくると、シンプルなものを好まれるお子さんもいるかもしれません。こちらのシンプルなシールはいかがでしょうか。

コクヨs&t ナンバーシールミックス ソフトカラー入り数1-5 300片 l-fcm2-1posted with カエレバ

写真を撮る

教科によっては準備するものが複雑で、チェック表など作っても自分で準備できないことがあります。

その場合は、各々の教科で必要な文具一式を写真に撮って、写真を見ながら準備できるようにしましょう。

道具箱など使用する場合も、写真を見ながら直すことで整理しやすくなります。

消しゴムなどの文房具を忘れてしまう場合も、筆箱の裏に写真を貼って、必要なものが入っているか確認できるようにしましょう。

文房具を学校に置き忘れたり、間違ってお友達のものを持って帰ることの防止にもなります。

準備を習慣化する工夫

授業中に先生が連絡したことを覚えておき、必要に応じて大事なことはメモし、帰宅後準備して、翌日持って行く。

この流れどこに躓きがあるか、確認しましょう。

連絡事項の伝え方・受け取り方

定型発達のお子さんでも忘れ物をすることがありますが、発達障害のお子さんは「何が大事な連絡か、忘れないためにどうしたらよいか」など、分からないことがあります。

メモを取る習慣がないお子さんには、「連絡事項などある時はメモを取る」ということを教えましょう。

発達障害では、聴覚より視覚的情報の方が伝わりやすいお子さんが多いようです。

その一方で、学習障害で「読む」「書く」ことが苦手なお子さんにとっては、自分でメモを取ったり、プリントやメモを見て理解することの方が難しいかもしれません。

お子さんの特性を把握し、伝わりやすい方法を知ることも大切です。

帰宅後の準備・朝の準備の習慣化

発達障害のお子さんは、自分で作業する順序を決めたり、段取り良く作業を進めることが苦手です。また、注意がそれたり、逆に過度に集中し過ぎて周りが見えず、時間がうまく使えないこともあります。

そのような場合に効果的なのは、「時間毎にやるべきことを声掛けしてもらうこと」です。

しかし、朝の忙しい時間は難しく、また本人もできるだけ自立に向けて練習していく必要があります。

自ら手順を確認しながら準備を進める方法として、チェック表やタイマーを活用する方法や、スケジュールを管理するアプリを使う方法などがあります。

出典:ルーチンタイマー

ルーチンタイマー (無料)Hiroki Sakamoto(2020.09.16時点)posted with ポチレバ

ADHD当事者が作った「ルーチンタイマー」というアプリは、作業する順番と各作業時間を登録することで、完了まで音声でアナウンスしてくれます。

やるべきことの順序だけでなく、途中で「あと5分です」などの声掛けする機能があるので、注意がそれることを防止したり、作業が脱線していても修正することが可能です。

帰宅後のスケジュールに「明日の準備をする」、出かける前に「持ち物リストを確認する」などの項目を入れることで、意識を向けることができます。

また、「朝食は10分で終わると思っていたのに、実際は20分だった」ということもあるので、必要に応じて時間の設定を修正していきましょう。

このような「できると思った時間」と、「実際にかかった時間」のズレに自分で気づき修正していくことは、将来の時間管理や自立の練習にもつながります。

二次障害の警戒

忘れ物が多いと先生に注意されたり、同級生から指摘されることもあるかもしれません。また忘れ物をすることで、授業に集中できないかもしれません。

失敗して注意されることが多いと、自己肯定感が低くなり、うつ病や不登校など二次障害へつながる恐れもあります。

お子さんがどこで躓いているか早めに気づき、段階的に自分で行えるように支援することが大切です。自分でできるという自信をつけたり、できたことで褒められる経験を増やしていきましょう。

まとめ

何を持って行けばよいか、どのように準備すればよいか、準備するにはどれくらい時間がかかるか。

時間割を見ながら自分で準備をするには、いろいろな工程があります。

その工程のどこに躓きがあるか確認し、「自分で計画し、実行し、修正すること」は将来の自己管理や自立の練習にも繋がります。

はじめは失敗も多いと思いますが、段階的に手伝いを減らしていき、自分で気づいて修正できるように支援していきましょう。

児童発達支援と放課後デイサービス 運動・学習療育アップでは発達障害のある児童を対象に、デイサービス事業を行っています。

生活上の困りごとについても、お子さんの特性に合わせた支援を一緒に考えていけたら幸いです。