皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。

今日のトピックは「発達障害者向けヘルプマーク使用方法」についてです。

あなたはヘルプマークをご存じですか?

ヘルプマークは、配慮が必要な人が周囲に配慮が必要だと知らせるためのマークです。

今回は発達障害の方向け使用方法を分かりやすく解説しているので、是非参考にしてみてください。

目次

ヘルプマークとは

ヘルプマークは目で見てわからない障害や病気の方のためのマークで、東京都から始まり今では全国に広がりました。

外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。

引用:東京都福祉保健局

ヘルプマークは発達障害の人でも利用可能

ヘルプマークは「外見からは見えないヘルプ」に気づいてもらうためのマークなので、発達障害の人にも利用できるものです。

発達障害の大変さって外見からは分かりにくいですよね。

近年はテレビや書籍、ネット記事などで発達障害の症状や特徴に関する情報を毎日のように目にするようになりました。

発達障害で苦しんでいる人たちの存在を世間が知るようになり、差別や偏見も少なくなってきたように感じます。

対象となる人

- 義足

- 人工関節

- 妊婦初期

- がん患者

- 聴覚、言語、視覚の障害

- 発達障害

- 知的障害

上記のように、外見からは分かりにくいが援助や配慮を必要としている人たちを対象としています。

配布場所

2012年に東京都で配布が始まりました。その後、2017年に案内用図記号に追加されて全国共通のマークになります。

そして、2019年10月現在、1都1道2府37県で導入されており全国的に普及が進んでいます。

案内図用記号(ピクトグラム)とは言葉に頼らず、見た目で内容を理解できる図形です。日本語の分からない外国人にも見た目で内容が伝わるように工夫されています。

ヘルプマーク以外にも沢山のピクトグラムがあります。興味のある方は▷▷▷国土交通省

基本的に、本人またはその代理人(家族や支援者など)などからの申し出により配布されます。障害者手帳や診断書などの提示は不要です。

配布場所は自治体によって異なります。まずは、お近くの市役所(障害福祉課)にお問い合わせください。

配布場所が見つからない・遠い場合

配布場所が見つからない場合は「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」を遵守した上でヘルプマークをダウンロードし、作成可能です。

ヘルプマークは縦横比率の変更やマークの変形が禁止されています。必ずガイドラインを読んでから使用しましょう。

ヘルプマークは東京都福祉保健局のヘルプマークページからガイドラインをダウンロードしてください。

参考元:ヘルプマーク 東京都福祉保健局

創作が苦手な方はネットショッピングなどで探してみてもいいでしょう。

ヘルプマークの使い方

基本的な使い方や効果的な使い方、応用方法を確認していきます。

基本編:目立つ場所に付ける

【お子さん向け付ける場所】

- ランドセルやバッグの目立つ部分

- ズボンやスカートなどの衣類

- マスコット人形などと一緒に付ける

ヘルプマークは周りの人に気づいてもらうことが目的です。

お子さんであれば、ランドセルやバッグなどの目立つ部分につけると第三者が気づきやすくなります。

バッグを持ちたがらないお子さんの場合は、ズボンやスカートなど衣類につけると無くしにくいでしょう。

真っ赤な背景かつ白字で書かれたマークなので目立ちやすいため、恥ずかしがったり嫌がるお子さんもいます。

その場合はマスコット人形と一緒に付けるなどの工夫が必要です。

ただしヘルプマーク自体が隠れないようにしてください。

応用編:ヘルプカードと組み合わせて使う

ヘルプマークにヘルプカードを組み合わせて使うとさらに効果的です。

一般的にヘルプカードは、ヘルプマークの裏側に貼り付けるなどのように一緒に持ち歩いて使用します。

抱えている障害によってばらつきはあるものの、ヘルプカードに記載する内容は「緊急連絡先」「お薬の情報」「対応方法」などです。

発達障害者のヘルプカード使用例

【発達障害者のヘルプカード使用例】

- 周囲の音、光、匂いに過剰に反応してしまい、パニック、めまい、頭痛などを起こすことがあります。

- 人混みがすごく苦手です。

- 人と目を合わせて話すのがとても苦手です。

- 落ち着いてじっと座っていることができません。

- 質問は「はい」「いいえ」で答えられるものにしてください。

特に発達障害の場合、人とのコミュニケーションが苦手なことが多いので、落ち着いて周りの人に説明するのは大変ですよね。

ですから「症状の特性や対応の仕方」などをヘルプカードに記載して準備しておきます。

特性を書いたメモを見れば、周りの人も適切な対応できるかもしれません。

本人もカードを見せるだけでいいので簡単ですし負担を最小限に抑えられます。

それでは、ヘルプマークやヘルプカードを使った具体例をみてみましょう。

具体例「迷子」

普通お母さんとはぐれて迷子になった子どもは、発達障害の有る無しに関わらず泣き出したりしてパニック状態に陥ってしまうでしょう。

発達障害を抱える子どもの場合は尚更です。

知らない人を非常に怖く感じたり、街中の音や光に苦しんでいる(知覚過敏)かもしれません。

そんな時、子どものリュックに付けてあるヘルプマークを見つられたらどうでしょうか?

「見た目は迷子になった普通の子どもに見えるけど、外見からは分かりにくいだけで、何かあるはずだ」という予測ができます。

ヘルプマークをめくり裏側に貼ってあるヘルプカードに次のような情報が書かれていると、周囲の人たちも手を差し伸べやすくなるでしょう。

【ヘルプカード記載例(迷子の場合)】

- 障害を持つこと:うちの子は発達障害です。人見知りが激しい。太陽の光や音がとても苦手です。

- 具体的な対応法:背中をさすりながら、〇〇ちゃんと呼んであげると落ち着きます。

- 緊急連絡先:△△△-〇〇〇〇-XXXXまで連絡をお願いします。

▼その他迷子になったときの対応は下記の記事も参考にしてください。

具体例「災害・事故」

自然災害や事故はいつ襲ってくるか分かりません。

万が一意識を失ってしまうと、発達障害の人は自分で特性を説明できない可能性があります。

救出時に駆けつけた救急隊員が、ヘルプマークを見つけたらどうでしょうか?裏側にはヘルプカードが貼られています。

以下のような内容が書かれていれば、救出前に特性を把握でき、適切な対応がしやすくなります。

【ヘルプカード記載例(事故・災害の場合)】

- 障害を持つこと:ADHDの発達障害を抱えています。

- 薬の情報:ADHDの症状を緩和させるお薬を日常的に服用します。どうしても落ち着かない時に、頓服薬〇〇〇〇を使用しています。

- かかりつけ医:△△病院の〇〇先生が主治医です(電話:△△△-〇〇〇〇-XXXX)。

- 緊急連絡先:△△△-〇〇〇〇-XXXXまで連絡をお願いします。

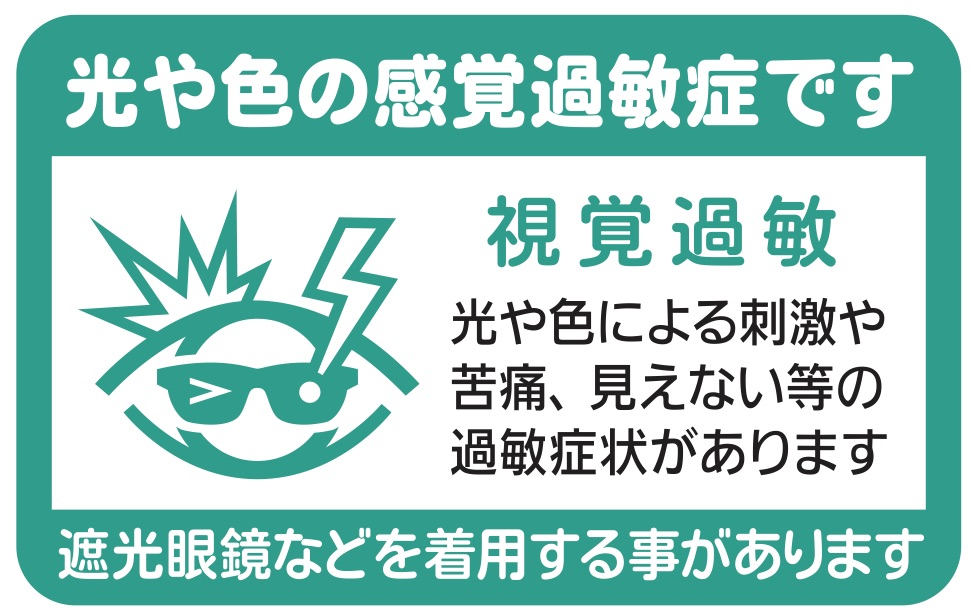

視覚過敏・聴覚過敏のシンボルマーク(無償公開データ)

聴覚過敏や視覚過敏で悩まれている発達障害の子どもたちは多いと思います。

見た目には分かりにくいので、症状による大変さを理解してもらえずに困っているのではないでしょうか。しかも都度説明を行うのも大変ですよね。

ですが安心してください。

聴覚・知覚過敏を周知の人たちに気づいてもらうためのシンボルマークが無償で公開されています。

興味のある方はHPよりダウンロードしてください。

ヘルプマークの裏側に貼ったり、ステッカーやキーホルダーとして活用ができます。

ヘルプマークは公的な証明書ではない

使用時に注意したい点があります。

ヘルプマークは公的な証明書ではありません。

たとえばテーマパークで障害者として入場する場合、別途障害者手帳などが必要です。

もちろん障害者手帳と合わせてヘルプマークを利用するのは問題ありませんので、上手に活用しましょう。

ヘルプマークを見かけた時の接し方

ヘルプマークを見かけた第三者の立場では、どういった対応が求められるのでしょうか?

もし外出先でヘルプマークを付けている人を見かけたら、声をかけてあげましょう。

上述したように、ヘルプマークを付けている人たちは一見すると普通の人に見えます。

しかし実はとても困っている、誰かの助けを待っているかもしれません。

まして発達障害を抱えていると人とのコミュニケーションが苦手な場合が多く、自分から外出先で知らない人に声をかけることは、大変難しいといえます。

発達障害を持つ子どものお母さんのツイートでは、社会で生きていく辛さをつぶやいていました。

だからこそ、もしヘルプマークを付けている人を見かけたら、

「大丈夫ですか」「何かお困りではありませんか」「こちらの席に座りませんか」と勇気を持って思いやりのある言葉をかけてみるのはどうでしょうか。

自分のことを気にかけてくれている人がいると感じられることで、ヘルプマークを付けている子どもたちは安心して外出しやすくなるかもしれません。

子供とその家族の支えとなる福祉サービスを目指している「運動・学習療育アップ」では、発達障害と子育てに役立つ情報を発信中です。

もしかしたら、保護者の方の悩みを解決するヒントが見つかるかもしれません。

まとめ

- ヘルプマークは目に見えない障害や病気の方が利用できるマーク

- ヘルプカードに特性や連絡先の情報などを書くといざというときに役立つ

発達障害を抱える子どもたちが安心して外出できるためには、まず「気づいてもらう・知ってもらう」ことが必要です。

それでもヘルプマークを付ける行為には勇気が必要になります。

「周りに障害があるって知らせて回ってかえって差別に合わないかな…」などと不安に思う気持ちなるかもしれませんが、焦らずに周りの方と相談しながら考えてみてください。

普段はカバンの中に閉まっておいて、調子の悪いときだけ見える位置に出す方もおられるそうです。

一方、ヘルプマーク見かけた人たちは、温かい気持ちで「見守り」勇気を出して「声掛け」を実践してみませんか。

双方が勇気を出して歩み寄ることによって、発達障害を抱える子どもたちが元気よく、安心して外出できるようになるのではないでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。