皆さんこんにちは!本日も発達障害等の学びや情報交換の場になることを願って投稿させていただきます。今日のトピックは「日本の子育てにおける課題」についてです。

日本の子育てにおける課題はどのようなことなんでしょうか。もっと子育てを楽しめるようにするにはどうすれば良いのでしょうか。

気になる方はぜひ最後までこの記事をお読みください。

目次

子育てにおける日本の課題は子どもたちの個性の育成!

子どもたちが楽しくのびのびと学び、親が前向きな気持ちで子育てをすることができたら子育てがしづらいと感じる人は減るでしょう。

では、そのために重要な今の日本の教育における課題をどう解決していけばよいのでしょうか。

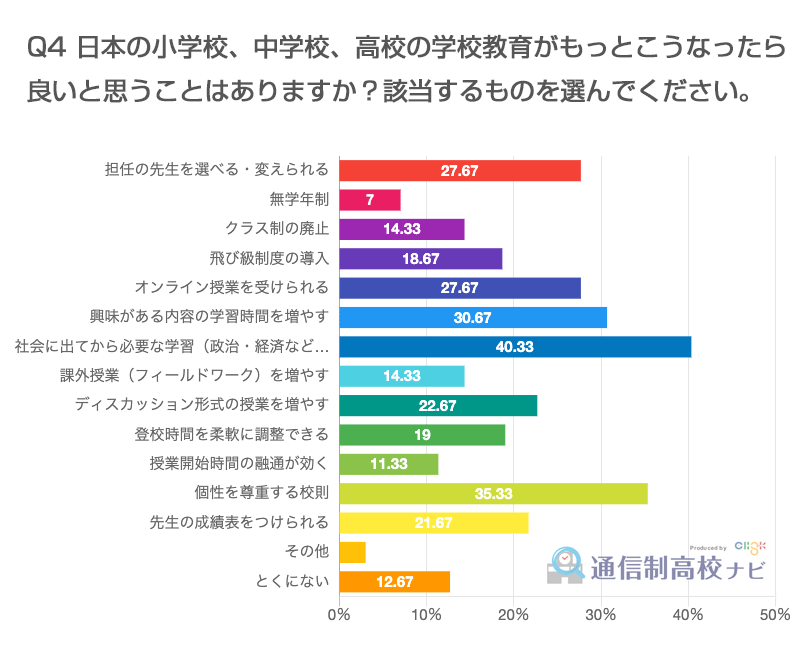

▼こちらは日本の教育の課題について、全国の15歳~69歳までの男女1000人に対して行われた調査結果をまとめたものです。

・社会に出てから必要になる内容や興味関心のある分野の学習の充実

・個性を尊重した学校の雰囲気づくり

そもそも個性とは何なのか?

個性について考えてみましょう。個性が大事だということはずいぶん前から言われていることですよね。

しかし、個性は大事だと言いつつも、改めてどういうことなのか考えてみたことのある方は少ないかもしれません。

広辞苑によると「個性」について以下のように書かれています。

こ‐せい【個性】

①(individuality)個人に具わり、他の人とはちがう、その個人にしかない性格・性質。「―を伸ばす」

②個物または個体に特有な特徴あるいは性格。 ⇒こせい‐てき【個性的】

広辞苑無料検索 より

一人ひとりの良さや特性を理解しよう!

子どもたちも小さな頃からそれぞれ好みや性格などを持っています。もちろん長所や短所も含めてその子の個性と言えるでしょう。

具体的にはどのような例があるでしょうか。

・よく眠る

・眠らず起きていることが多い

・たくさん食べる

・食に興味がない

・人見知りをする

・どこでも誰とでも問題ない

・体を動かすことが好き

・座って読書や工作が好き

個性を尊重し皆が自分らしく生きられる社会へ

一人ひとりの良さや特性、つまり個性が大切ということがわかりました。

それでは、個性を尊重することがどのように子育てをしやすい社会に変えることにつながるのでしょうか。

1人ひとりの得意分野に注目した教育を

家庭でも園や学校でも、子どもたちと向き合っているとどうしても苦手なことに意識が向きがちです。

誰にでも苦手な分野は確実にありますし、どうしてもそこを何とかしなければと頑張ってしまいますよね。しかし、それでは個性は伸びません。

大切なのは得意分野を伸ばすこと

個性を伸ばすということには、得意分野を伸ばすことが欠かせません。

▼こちらは、苦手を克服することから得意を伸ばすことにシフトチェンジした際の子どもたちの事例です。

Aさんは人前で話すことに苦手意識があり、担任は何とか克服できるよう力を入れたが逆に自信をなくしてしまった。

担任が変わり、彼の得意分野である生き物の観察や飼育に焦点を当てた。とことん調べたり、生き物について説明する機会を与えた。そのうちに彼は自信をつけ、クラスの友達と生き物について話をしたり発表したりするまでに成長した。

Bさんは得意な英語では満点近くを取る反面、数学には極端に苦手だった。

母は数学の勉強を勧めても変化がなかったため、英語の学習に集中させオンラインの英会話レッスンを提供した。

得意な英語の力が伸び、自信をつけたのかしだいに数学にも興味が湧き始めた。

得意分野を伸ばして親も子ものびのびと

子どもたちの得意分野を伸ばすことは、子どもたちだけでなく親にとってもストレスなく子育てを楽しめることにつながります。

この子はこのままでいいんだ!

親がそう思えることは子どもにとって何よりの安心になるのかもしれません。

▼こちらの動画では、子どものありのままを受け入れることやポジティブな声がけをすることが自己肯定感にかかわるという話されています。ぜひ参考にご視聴ください。

協調性から多様性の時代へ

一人ひとりの得意なところを伸ばし、個性を尊重する社会は皆にとって過ごしやすい社会と言えるでしょう。

「みんなと同じように」の辛さ

園や学校では、集団に合わせる時間が多くあります。協調性を学ぶことはたしかに大切ではあります。

しかし、近年話題になっている発達障がいのある子どもたちの中には、集団活動に苦しさを感じているケースもあります。

▼こちらの動画では、発達障がいのある子どもたちの集団への苦手意識についての説明がされています。参考にしてみてください。

▼こちらの記事では発達障害についてや親への支援、子どもへの対応についてまとめてありますので是非読んでみてください。

多様性を認め合おう

周りに合わせて、みんな一緒にという概念も大切ではありますが、人と違う部分も認めていく姿勢が大切です。

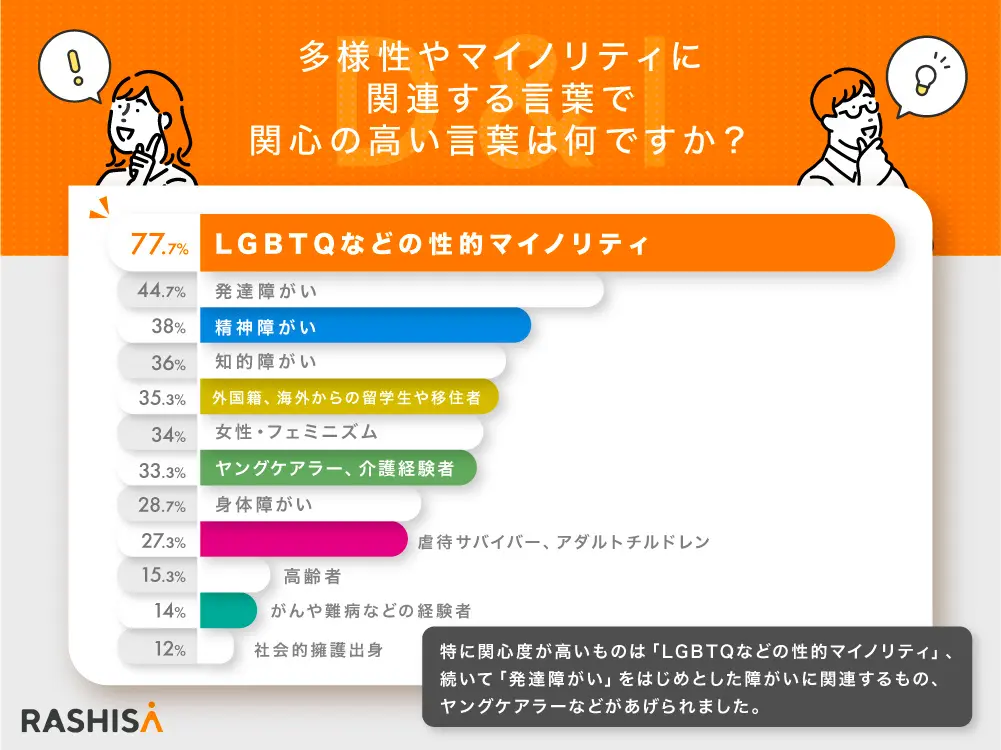

▼こちらのグラフは若い世代が多様性やマイノリティについてまとめたものです。

まとめ

- 日本の教育の課題である個性の育成がすすむことで子育てのしづらさが軽減される可能性がある

- 子どもたちの得意分野を伸ばし、個性を受け入れる風潮があれば親も子どもものびのびと子育てができる

- 特に発達障害のある子どもたちにとっては、多様な個性を認め、得意分野を伸ばすことが大切

- 個性や多様性を認め合える社会が子育てのしづらさを感じること減らすことにつながる

子どもたちの個性を伸ばし、いろんな人がいていい、自分もこのままでいいと皆が思えたら素敵ですよね。

そういった社会が子育てのしづらさを軽減させてくれるのかもしれませんね。