皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。

今日のトピックは「発達障害はいつわかるのか」についてです。

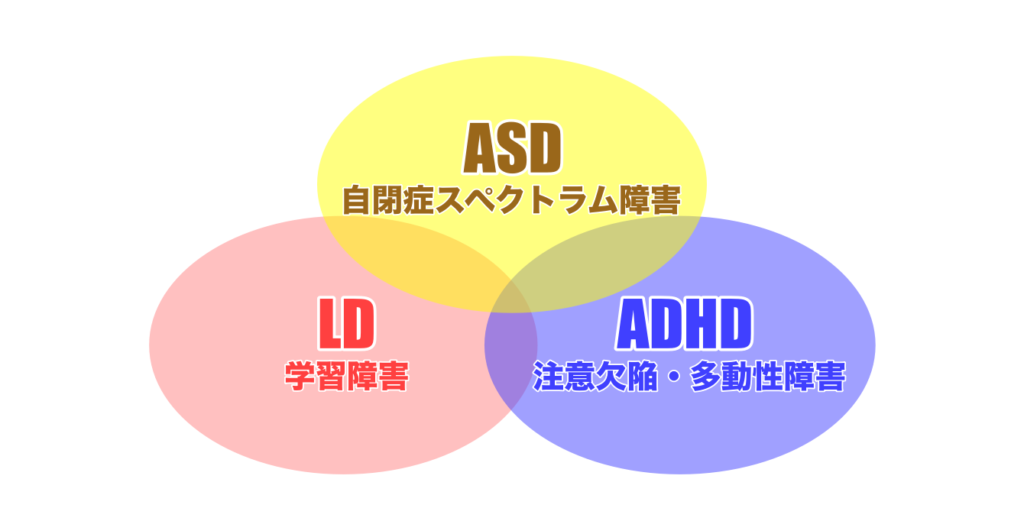

「発達障害」という言葉が世間に周知されてきました。しかし、その詳しい内容まで把握している人は多くありません。「障害」という言葉から不安に感じる人は多くいます。

さらに「うちの子って、発達障害なんじゃ…」と悩みつつも、周囲に打ち明けられない保護者も多いでしょう。

そもそも、発達障害とは、いつ、どの様に分かるのでしょう。

この記事で解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。

目次

発達障害の特性が分かるのは早くて3歳頃

抱えている症状により異なりますが、早ければ3歳頃には診断されることがあります。

なぜ3歳頃と予想できるかについては後述いたします。

必ず診断できるとは限りません。

現に、成人になってから障害を抱えていると始めて知るケースもあります。

特性が分かる時期が3歳頃の理由

発達障害の特性が見えてくる時期が3歳頃なのは、乳幼児にとって大きなイベントがあるからです。

保育園への入園

保育園へ入園し、他の園児や保育士さんなどの「集団での社会を学ぶ時期」がこの年齢です。

発達障害は、コミュニケーションや集団行動に苦手意識を持つ子供が多くいます。なので、園内でトラブルを起こしてしまうこともあるでしょう。

家での生活に違和感がなくても、「集団行動」が必要となる場面で「発達障害かも?」指摘をされることは少なくありません。

下記の記事では「集団行動でありがちなこと」に関する詳細が記載されています。併せてご覧ください。

3歳児健診

また、3歳児健診でわかる場合があります。

10以上の健診項目があり、この健診がきっかけで発達障害と分かる場合があるのです。

乳幼児健診は保健師や、小児科医、言語聴覚士、臨床心理士など幅広い専門職員の立ち合いがあるので、この時に、確認しておきたいことや、専門的な情報を知る場として活用するのが有効でしょう。

○根拠(母子健康法)

第12条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。

1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児

2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを推奨しなければならない。

引用先:厚生労働省-母子保健関連施策(PDF)

この3歳児健診に関する記事がありますので、よければ併せてご覧ください。

発達障害と間違えがちな特徴

「もしかしたら発達障害なのかも?」と思う特徴の一例を下記にまとめてみました。

- 抱っこを嫌がる・抱っこしづらい

- 手がかからない

- つま先歩きすることがある

- 相手の目を見ない

- 照明の明るさや物音、衣類に敏感

- 急に大声を出す

- 1人でいることが多い

しかし上記のどれかに該当したからと言って「発達障害だ!」とは限りません。定型発達児でも類似行動をする場合はあります。

発達障害は”DSM-5″という診断基準に基づき診断されます。

長期の検査や問診の結果により確定診断されるもので、初診で確定する様なものではありません。

早期診断・早期治療・療育を推奨

社会に適応しつつ生活するためにも、早期発見、早期治療・療育が必要といえます。

発達障害は先天性の脳機能障害が原因と言われていますが、その根本的な治療法はわかっていません。

よって症状を抑えるお薬の処方や、社会に適応するための療育が主な治療法です。

生活面に困難となる場面が多くストレスとなり、精神障害などの二次障害を発症してしまうことも珍しくありません。

グレーゾーン

病院で診断された結果、発達障害の傾向は見られても診断基準を満たしておらず、確定診断されない場合もあります。世間的にはこれを「グレーゾーン」といいます。

ですがグレーゾーンだからといって症状が軽いとは言い切れません。

症状が強く出る場面では大きな困難を抱える場合もあります。

症状が強く出る場合、たとえ診断は出ていなくても発達障害の症状として適切に改善することが必要で、放っておけば二次障害へ進行するかもしれません。

また周囲の人たちの理解も必要です。

診断が下りていないからといって安易に「努力が足りない」などと思われないよう、本人の苦手なことを周囲へ伝えるといいでしょう。

発達障害か診断してもらうまでの手順

子供に発達障害の兆候があった時は、専門病院などで診てもらうことを検討するる方も多いことでしょう。その場合の順序は以下の通りです。

- 発達障害専門病院を探す

- 専門病院で検査を受ける

- 診断が確定する

順番に解説していきます。

発達障害専門病院を探す

インターネットで発達障害を専門とする病院を探すのも一つの方法ですし、地域の発達障害者支援センターへ問い合わせて、専門病院を紹介してもらうことも可能です。

発達障害者支援センターでは相談や発達についてのアドバイス、関係機関との連携なども行っているので、相談に行ってみることをおすすめします。

発達障害者支援センターについては以下のページにて一覧で紹介されていますのでお近くのセンターを見つけて足を運んでみてはいかがでしょうか。

参考元:発達障害者支援センター・一覧|国立障害者リハビリテーションセンター

発達障害支援センターは全国に展開する支援機関ですが、支援内容は各機関で異なります。

相談前に1度ご確認ください。

以下のページでは、日本青年精神医学会が一定の基準を満たした認定医や所属医療機関について公表しているので参考にしてください。

専門病院で検査を受ける

発達障害の診療を受けらるのは小児科か精神科が一般的です。

通院して問診を受けた後、先生の判断で発達障害が疑われる場合は専門的な検査を受けることができます。

検査内容についてはこちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

参考元:「意外と知らない発達障害の検査内容、不安にならないための予備知識を大公開」

診断が確定する

専門病院等で検査を受け、医師からの診断をもって発達障害か否かの診断が下ります。

診断が下った後は症状に合わせ薬による対処療法などが選択されるのです。

成人が発達障害と判明した時の影響

成人になってから発達障害に気づく場合、どういったデメリットを生じるのか解説します。

二次障害へ発展する可能性

大人になってから発達障害だと気付くことも多く、社会生活で悩みや困難を抱える方もいます。

発達し要害の発見が遅いと、長い期間その特性を「努力が足りない」「変わっている」と捉えらることも多いでしょう。

いじめや責めを負うことが多くなって心にダメージを負い、うつや不安障害、対人恐怖症などの二次障害を併発するリスクが高くなります。

発達障害の発覚が遅れると、対処の遅れや当事者の心の病のリスクも高まるため、早期発見が大切といえます。

発達障害の発見が遅れる理由

社会に出た後に困難に直面し、発覚するケースが多くみられる理由はさまざまですが、あえて挙げるのであれば”生活環境”にあります。

「障害者へ合理的配慮をしよう」と銘打った障害者差別解消法は2013年(平成25年)に制定されましたが、当時は理解が及ばず苦労が絶えませんでした。

2013年以降も引き続き発達障害の認知が極めて低いこと、なにより子供の頃は失敗がある程度許されることが挙げられ、発達障害であってもあまり問題にならなかったからと推測できます。

デイサービスという選択

育児は大変です。さらに発達障害を抱えているとなれば、児童、保護者ともに負担は計り知れません。

運動・学習療育アップでは、発達障害を抱えた児童を対象に、デイサービス事業を行っています。

何かお手伝いできることがあるかもしれません。

また子育てに向けてのお役立ち情報では、発達障害に関する情報記事を多数公開しています。

まとめ

発達障害は特性や傾向を早い段階で気付いておくことで、小さい子供の頃から 対処や工夫などが可能になります。

また、発達障害に限らずとも、発達についての知識をある程度もって子供と接していれば、特性や行動からその子の成長を伸ばすヒントになることもあります。

専門機関や専門施設なども活用しながら工夫や改善をしてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。