皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。

今日のトピックは「手のかからない赤ちゃんは発達障害?」についてです。

Google検索で「手のかからない赤ちゃん」と検索すると発達障害の文字を見かけてしまい、不安になった方はいませんか?

今回は「手のかからない赤ちゃん=発達障害?判断するタイミングはいつ?」などのよくある疑問や、正しい知識、いざという時に頼れる機関をお伝えします。是非参考にしてみてくださいね。

目次

結論:手がかからない=発達障害ではない

結論からいうと、手がかからない=発達障害ではありません。

お母さんやお父さんの顔を見てすぐ反応する子もいれば、無反応な子もいます。無反応な子は身内と身内以外の境界線があいまいなのかもしれません。

あまり泣かない子もいますが体の成長が遅れている子もいます。

発達障害の検査は早くて2~3歳

発達障害の検査は出産前や新生児の時期にはできません。

ではいつ頃、発達障害の検査が可能なのでしょうか?本項では検査可能な年齢について解説していきます。

発達障害の検査ができるようになるのは2~3歳頃から

発達障害の検査ができるようになるのは早くて2~3歳頃からが一般的な解釈で、おおよそ3歳児健診を受ける時期と見ていいでしょう。

満3~4歳の子供を対象に、市町村で実施される健康診断です。

3歳以上になれば自分や周囲について言葉で伝えられ、運動機能も発達します。

これまで見えてこなかった発達障害に関する異常を感知できるチャンスといえるでしょう。

「3歳健診」や「1歳6ヵ月健診」などの乳幼児健診は、その場での診断はできないものの、発達障害の可能性をチェックしてもらえます。

3歳児健診に関する解説は別途設けております。よければ併せてご覧下さい。

発達障害の検査可能な年齢目安

乳幼児期の子どもは成長によって様子が頻繁に変わり、成長の一過程なのか発達障害の特徴なのか明確に診断できません。

発達障害の検査可能な年齢目安は主に3つあります。

- 1歳頃~幼稚園児

- 幼稚園児~7歳頃

- 小学1年生頃~

1歳頃~幼稚園児

発達障害のひとつ「自閉症スペクトラム障害(ASD)」の兆候が見られ始めます。(※兆候だけではハッキリと診断できないこともあります)

幼稚園児~7歳頃

発達障害のひとつ「注意欠如・多動性障害(ADHD)」の症状が分類できるようになってきます。

小学1年生頃~

発達障害のひとつ「学習障害(LD)」の症状がわかり始めます。

発達障害は早期の発見と療育の開始が効果的なので、気になる方はあらかじめ時期だけでも決めておくといいでしょう。

発達障害の検査機関と検査頻度

発達障害の検査は専門の医療機関などで行われ、検査内容は主に問診や行動観察、心理検査、発達検査などです。

お子さんの症状によっては、検査が複数回必要、もしくは症状の経過観察のため一定期間日にちを開けて再受診が必要かもしれません。詳しくは各医療機関にお問い合わせ下さい。

【発達障害の検査を受けられる医療機関の例】

- 発達障害の検査を実施している小児科の病院

- 児童精神科/小児神経科/発達外来のある病院など

医療機関以外の相談先

医療機関以外の相談先として、お住まいの地域の保健センターや「子育て支援」の窓口、または発達障害者支援センターへ連絡してください。

医療機関受診に気が引ける場合や、どこの医療機関を受診すれば良いかわからない場合に力になってくれるでしょう。

参考元:発達障害者支援センター

相談・検査時に必要な持ち物

いざ相談や検査が決まったら事前に電話やホームページを確認して、必要な持ち物をそろえましょう。

【相談・検査時に必要な持ち物】

- 母子手帳

- 育児日記

- 不安点などをまとめたメモ

- お子さんの日頃の様子が映った動画

- 保育園/幼稚園の連絡帳、小学校の通知簿など(通園・通学している場合)

発達障害の診断には乳幼児期の様子なども参考になるので、母子手帳や育児日記、動画など、生まれてからの様子がわかる記録があれば持参しましょう。

赤ちゃんの様子と発達障害の関係

発達障害の特徴の一部は、赤ちゃんの頃(1歳頃~)から予兆として現れる場合があります。

「手がかからない赤ちゃんは発達障害かもしれない」というのは、予兆が見受けられるため言われるようになったのかもしれません。

本項では発達障害の主な症状を確認した後、どんな予兆が発達障害の目安になるのかをお伝えします。

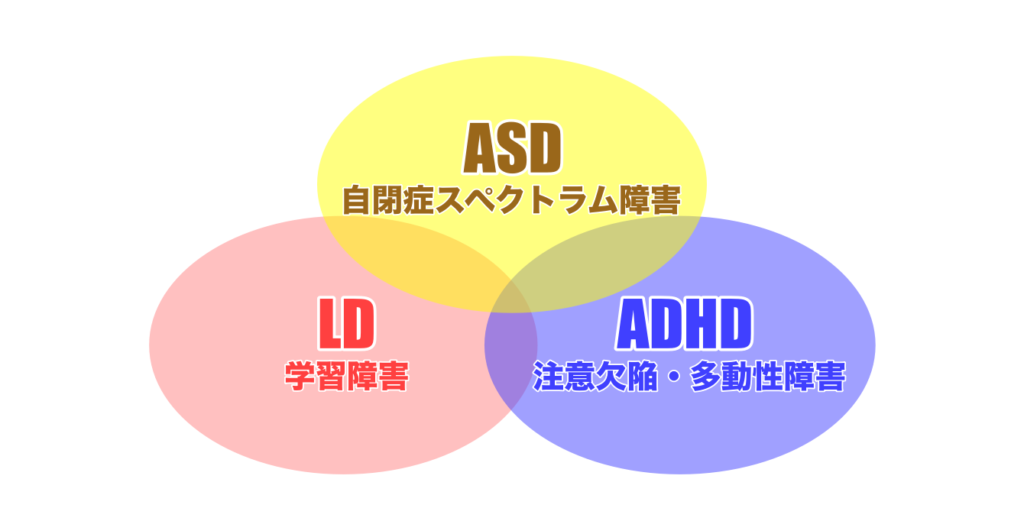

発達障害とは

「発達障害」とは、「できること」と「できないこと」の差が極端に大きく開いてしまっている障害の総称で、大きく分けて3つに分類されています。

- 注意欠陥多動性障害(ADHD)

→じっとしていられない、注意が散漫になるなど - 自閉症スペクトラム(ASD)

→コミュニケーションが取りにくいなど(アスペルガー症候群などを含む) - 学習障害(限局性学習障害/限局性学習症、LD)

→「読む・書く・計算する・聞く・話す」ことに困難が生じるなど

発達障害は外見からは分かりにくく、行動などに症状が現れて初めて気付かれることの多い障害です。

生まれつき脳の機能に特徴があることが原因とされていますが、まだ研究途中で、詳しくは解明されていません。

現在、治療などによる完治はできないと言われています。

また、症状は個人によって異なります。

どういった「手がかからない」状態が発達障害のサイン?

具体的にはどういった状態が、発達障害の予兆の可能性があるものなのでしょうか?

発達障害の可能性がある赤ちゃんの様子のうち、「手がかからない」と言われるのは下記のような特徴が見られる時のようです。

【発達障害の可能性がある「手がかからない」特徴の例】

- あまり泣かない

- お母さんが傍を離れても平気

- 人見知りをしない

- 「後追い」をしない

- 一人遊びが多い

- 砂遊び・水遊びをしない

- 音・光に鈍感など

※全ての特徴が当てはまるとは限りません。

発達障害のサイン1:あまり泣かない

赤ちゃんはお母さんに要求を伝えたい時などに、泣くことで自分の気持ちを表現します。例えば「おなかがすいた」「遊んで欲しい」などです。

この「泣く」→「お母さんに要求を満たしてもらえる」という経験を繰り返すことでコミュニケーションを学んでいるともいわれています。

泣かない赤ちゃんは、お母さんの興味を引こうとしていない、つまり自分からコミュニケーションを取ろう(要求を伝えよう)としていない可能性があります。

発達障害のサイン2:人見知りや後追いをしない

赤ちゃんは成長する過程で、知らない人が目の前に現れた時に泣くようになります。

これは「家族」と「それ以外の人」の顔の区別がつくようになった証です。

自分の世話を一番にしてくれる人(お母さん)の姿を探すようになり、ハイハイや伝い歩きなどができるようになると「後追い」も始まります。

人見知りや後追いが始まると、お世話を他の人に任せにくくなったり、家事が思うようにできなくなったりしてお母さんは困ることが多くなるでしょう。

しかし、こうした行動をしない赤ちゃんもいます。

いつまで経っても人見知りや後追いをしない赤ちゃんは、顔の認識などが苦手で「家族」と「他人」を区別していないのかも知れません。お母さんや他の家族に興味がない可能性もあります。

発達障害のサイン3:長時間一人遊びをする

赤ちゃんが一人遊びをすること自体は成長の一場面であり、問題はありません。

しかし、長時間にわたり一人遊びしているようであれば、他人との交流に興味が無いことが原因かも知れません。

他にも、同じ遊びばかりをずっと繰り返しているなど、興味の偏りが見られる場合も同様に発達障害のサインかもしれません。

発達障害のサイン4:感覚が過敏もしくは鈍感

洗濯や後片付けが面倒な砂遊びや水遊びは、赤ちゃんが好まないのであればお母さんお父さんもしいてやろうとしない遊びかも知れませんね。

発達障害の種類によっては、感覚に特徴が現れることがあり、例えば特定の感触が苦手、とても敏感(あるいは鈍感)などです。

赤ちゃんが自ら進んで砂遊びや水遊びをやろうとしない場合は、もしかすると「感触が苦手」で砂や水に触れたがらないことが原因かも知れません。

聴覚や視覚が正常でも音や光をあまり気にしない赤ちゃんは、寝かしつけやお出かけが楽にも思えますが、これも発達障害の特徴が表に出ている可能性があります。

「手がかからない」以外の発達障害のサイン

「手がかからない」以外にも、下記のような様子が発達障害のサインと見えるかもしれません。

【発達障害の可能性がある「手がかからない」以外の特徴の例】

- ある程度成長してからも泣きわめく・頻繁に癇癪を起こす(2歳頃~)

- 抱っこ・おんぶが不安定(しがみついてこない・抱っこを嫌がる)

- 歯磨き・爪切り・耳かき・散髪などをさせてくれない

- 限られたものしか食べない(強い偏食がある)

- 砂遊び・水遊びを過剰にやりたがる

- 音・光に敏感など

上記の様子が見られる場合は反対に、お母さんお父さんは「手がかかる」と感じるのではないでしょうか。

極端にどちらかの様子を示すこともあるようです。

発達障害には様々な種類があり、それぞれ特徴も症状も異なります。

また症状の現れ方にも個人差があり、その度合いも重度~軽度と個人によって異なります。

発達障害の特徴が当てはまっても、すぐには断定できない

子どもの成長スピードや性格には個人差があるので、発達障害の特徴が当たったとしてもすぐに断定できません。

成長には個人差がある

発達障害の特徴は1歳頃から見られ始めますが、もしお子さんの今の様子が発達障害の特徴に当てはまっていても、すぐには発達障害とは断定できないかも知れません。

今は人見知りが無くても、そのうち始まるかも知れません。

ハイハイができるようになっても、すぐに「後追い」には繋がらない子もいます。

母子手帳や育児書に記載されている「○ヵ月頃になったら、○○し始める」は、あくまで目安です。

ゆっくりでも確実に成長しているようなら、焦らずに見守ってあげましょう。

早産や出生時に低体重児だった赤ちゃんは成長がゆっくり?

特に早産や出生時に低体重児であった場合などは、生まれてからの成長がゆっくりになる傾向があるそうです。

周囲の子と比べて、人見知りや後追いが始まる時期も遅くなるかも知れません。早産で生まれたお子さんであれば、「修正月齢」を成長の参考にしてみましょう。

実際に生まれた日ではなく、出産予定日を基準に月齢を数える方法です。

手がかからない時こそ気をつけたいポイント

「赤ちゃんに手がかからない」ことは、発達障害の予兆でなかったとしても、注意が必要な点があります。

愛着障害になるリスク

手のかからない赤ちゃんは、お母さんお父さんとのコミュニケーションの機会が少なくなってしまうかも知れません。

親子の触れ合いが少ない場合「愛着障害」におちいってしまう恐れがあります。

愛着障害とは?

「愛着障害」とは親子の間に愛着の形成がうまくできないために起こる困難を意味しており「アタッチメント障害」とも呼ばれます。

愛着障害の困難は主に対人関係や社会性に現れ、大人になってからも続く可能性があり厄介です。

生後~3歳頃までの乳幼児期の過ごし方に愛着障害の原因があるといわれ、親子のコミュニケーション不足が指摘されています。

【愛着障害の困難の例】

- コミュニケーションがうまくいかない

- 周囲に上手く頼れない

- 対人関係でトラブルになりやすくなる

- 感情のコントロールが苦手

- 不安になりやすくなるなど

もしお子さんが発達障害では無くても「手がかからない」状態が長く続くとコミュニケーションが不足し愛着障害に陥るかもしれません。

また、発達障害に愛着障害を重ねてしまうケースもあるそうです。

コミュニケーションが苦手な特性などから「お母さんの後を追わない」「一人遊びが多い」といった行動が多くなり、愛着障害に繋がりやすいといわれています。

発達障害の有無に関わらず、できるだけ親子のコミュニケーションの機会を設けるようにしましょう。

赤ちゃんとのコミュニケーションが取りづらい時は

お母さんお父さんがコミュニケーションを取ろうとしても、お子さんが発達障害の特徴を持っていると、目を合わせる行為などが苦手かもしれません。

ですから交流が難しい時は、「タッチケア」もひとつの方法です。

タッチケアはスキンシップの一種で、ベビーマッサージなどが例として挙げられます。触れ合いながらゆったりと一緒の時間を過ごしましょう。

ベビーマッサージの他にも手遊びをしたり、一緒にお風呂に入ったり、抱きしめてあげたりするのも良いかも知れませんね。

しかしお子さんが一人遊びに夢中になっている時は、無理にコミュニケーションを取らず見守ってあげてください。

お子さんが嫌がらない範囲で、無理をしない程度に少しずつコミュニケーションの機会を増やしていきましょう。

公共の「赤ちゃん体操」などの教室に参加してみるのも良いかも!

赤ちゃんへのタッチケアの例1:「らららぞうきん♪」

お母さんお父さんも一緒に楽しんでマッサージしましょう!

参考動画:YouTube「赤ちゃんが喜ぶ手遊びタッチケア「らららぞうきん♪」Loving Touchcare」724aroma

赤ちゃんへのタッチケアの例2:「おこのみやきのうた」

お子さんをひざの上などに載せてあげてもGood!

参考動画:YouTube「おこのみやきのうた」|しかのてつや

赤ちゃんの首に負担のかかる激しい動きにならないように注意して下さいね。

赤ちゃんへのタッチケアの例3:「【1歳児】子どもに大人気の手遊び歌メドレー【保育園】」

向かい合って手遊びするのもオススメです!

参考動画:YouTube「【1歳児】子どもに大人気の手遊び歌メドレー【保育園】」|【保育系YouTuber】mocaちゃんTime

相談先を調べておこう

赤ちゃんのことで気になることを誰に相談すればいいのでしょうか?この項目では、赤ちゃんに関する相談窓口をご紹介します。

赤ちゃんについて相談したい場合

赤ちゃんの気になる部分や子育ての心配事は公共の窓口などで相談できます。

お母さんお父さんの目から見て様子に違和感がある、血縁関係に発達障害があり遺伝が心配など、不安があれば相談してみて下さい。

【相談先の例】

- 市区町村の保健センター、子育て支援系の窓口

- 全国の発達障害者支援センター

- 発達相談ができる小児科

- お子さんのかかりつけの医師

- お子さんの通う保育園など

自治体のホームページや、地域発行の情報誌にも連絡先が載っている場合があります。

本当に発達障害である確証がなくても「不安があれば気軽に相談しても良い」と相談窓口を設けている団体もあるので、探してみましょう。

気になることがあれば、身近な医師や保健士に伝えてみましょう!

「発達障害者支援センター」は、発達障害を持つ人や児童への支援を総合的に行う専門機関です。

各関係機関や地域と連携し、発達障害を持つ本人と家族、周囲の人達からの様々な相談に応じてくれます。

参考元:発達障害者支援センター

保護者の方がつらい場合

お母さんやお父さんからのコミュニケーションに対して赤ちゃんの反応が返ってこないと、心が満たされず、精神的につらい思いをする方がいるかもしれません。違和感に苦しむこともあるでしょう。

「お母さんやお父さんに興味が無いのかな……」「全然懐いてくれないな……」と落ち込んでしまうこともあるかも知れません。

ノイローゼを感じるほどつらい時はカウンセリングも検討しましょう。

育児で気持ちが苦しくなる時は、誰かに相談すれば気持ちが落ち着くかもしれません。

まとめ

それでは、これまでの情報をまとめてみましょう。

- 「手がかからない」は、状態によっては発達障害のサイン

- 発達障害の診断ができるようになるのは早くて2~3歳頃から

- 発達障害の心配や不安は、公共の窓口・乳幼児健診で相談可能

- コミュニケーション不足による愛着障害にも注意

- つらい気持ちがあれば、相談やカウンセリングを検討

日頃から気になる点はメモしておいて、公共の窓口や発達相談ができる小児科、乳幼児健診のタイミングで、保健士や医師に相談してみましょう。

今しか経験できない、お子さんが日々成長していく大切な時間です!

ゆっくりでも確実に成長しているようなら、焦らずに見守ってあげて下さいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

もっと詳しく・他の情報も知りたい方は、

こちらのサイトも参考にしてみて下さい!

↓

横浜市都筑区児童発達支援と放課後等デイサービス

運動・学習療育アップ