皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。

今日のトピックは「発達障害とSST」についてです。

今回はSST(ソーシャルスキル・トレーニング)について、また発達障害者におけるSSTの活用などについてご説明していきたいと思います。

目次

ソーシャルスキルについて

そもそもソーシャルスキルとは、どのような技能を指すのでしょうか。

ソーシャルスキルはみんな必要

日本語にすると 「生活技能」 「社会生活技能」などと訳される場合があります。

前者は日々の生活を行うための技能、例えば毎日歯を磨く、身だしなみを整える、決まった時間に眠る、起きるなどです。

後者は他者と交流する社会生活を行う上での技能、例えば挨拶や、もっと込み入ったコミュニケーションをスムーズに行うための技能と考えられます。

これらは発達障害の有無に関係なく、社会生活を行う全ての人が必要としている技能と言えるでしょう。そして人々は生まれてから親や先生からの教え、友人らとの関わり合いの中で、この「生きていく技能」を少しずつ身に着けていきます。

発達障害においてのSST

しかし発達障害がある場合、ソーシャルスキルを身に着けるのが、少し困難になる場合があります。

一旦発達障害について、改めてご説明しましょう。

発達障害とは

発達障害とは、先天性の脳機能障害が原因と考えられ、これにより生活に支障が生じる障害の総称を言います。根本的な治療方法が見つかっておらず、社会に適応する為の療育や、症状を抑えるお薬の処方などが現状です。

発達障害は大きく、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の三つに分けて考えられます。

自閉症スペクトラム障害(ASD)

コミュニケーションにおいて、言葉をそのまま受け取ってしまう(比喩が分からなかったり、行間や場の空気が読めない、曖昧な言葉に混乱するなど)ため、他者とのコミュニケーションに難しさを感じることがあります。

注意欠陥・多動性障害(ADHD)

大きくふたつ特徴があり、ひとつめは多動や衝動性。これは授業中じっとしていられなかったり、静かに待つことが苦手で他人の邪魔をしてしまうなどです。

ふたつめは不注意。これは何かに集中できず気が散ってしまいやすい、順序だてて物事に取り組めないなどとして現れます。

学習障害(LD)

知的な遅れがないけれども、 聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するといった能力のうち、特定のものの習得と表現がとても困難であるケースです。

この3つの共通点は生まれつき脳の発達の仕方が通常と異なることですが、適切なフォローによって、生きづらさを緩和することができます。

発達障害とSST

発達障害があると、どのようにソーシャルスキルの習得が困難なのか、いくつか例を挙げてみます。

ADHDのケース

- 我慢することが苦手で、集団行動を乱しやすい

- 気が散りやすいため、周囲(授業や仕事)の邪魔をしてしまう

ASDのケース

- 物事に集中するあまり、時間通りに行動することができないことがある

- 場の空気を読めずに、周囲からすると「ズレている」と思われる発言をしてしまう

- 行間を読むことが難しいため、相手との会話がかみ合わない

LDのケース

- 聞く、話す、推論するといった分野が不得意の場合、会話についていけない、自分の考えをうまく表現できない、などにつながる

このような「困難さ」に対しての適切なフォローとして、SSTがあげられるのです。

以下に発達障害の診断や検査に関してまとめた記事へのリンクもご用意しましたので、ご参照ください。

具体的な実践例

それでは、SSTとは具体的にどのようなことを行うのでしょうか。

SSTの内容

SSTと言っても、人によって課題は様々です。そのためSSTは小集団や個別で主に行われます。SSTには多くの実践法がありますので、今回はそのうちいくつかご紹介いたします。

ゲーム

ゲームは「ルールを守る」「仲間と協力する」といったことが必要になります。そのため楽しみながら社会性を身に着ける有効な手段です。また「勝ち負け (思い通りにならない不満) を受け止める」という側面も持ち合わせています。

例えばかくれんぼでは、

- 鬼から自分がどう見えるか(客観的視点)

- 「もういいよ」「まだだよ」といったやりとり(話しかけに答える)

- 他の隠れているこの場所を鬼に言わない(ルールを守る)

- 見つかっても怒らない(感情コントロール)

といった多様なスキルを育むことができます。

参照元:子育て・自立サポート ひだち教室

ディスカッション、ディベート

ここでは、相手の言ったことをしっかりと聞くこと、その上で自分の考えを発言することが重要となるので、コミュニケーションの訓練として有用です。

内容は難しいものではなく、参加者全員が興味を持てる内容などが選ばれ、しっかりと会話のキャッチボールを行う練習になります。

共同行動

工作や料理など何かの楽しいことの達成に、複数人で挑戦していくものです。

進めていくなかで、ほかの人との相談、役割分担、助け合いといった社会生活に必要なスキルを学ぶことができます。

ロールプレイ

どのような場面で、どのような振舞いをするのが適切なのか、指導担当者が演じてみせたり、当事者も一緒に演技をすることです。

当事者の課題によってさまざまな内容が想定されますが、実際に似た場面に遭遇したときに、適切な対応を取れるようにする練習になります。

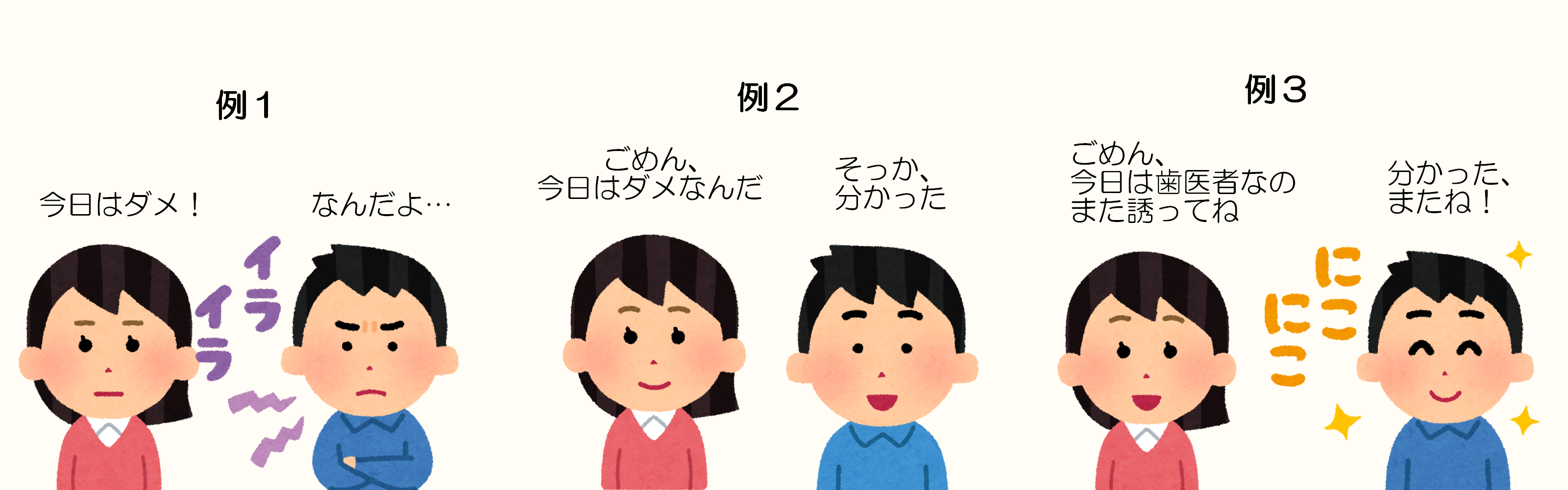

具体例をひとつご紹介します。「友人から遊びに誘われたが、それを断らなければいけない」というシチュエーションのものです。

まずイントロダクションで友人に誘われるまでの流れを見せ、どう断るのかを問いかけ考えてもらいます。その後ロールプレイで「断り方」以下全てを見せて、断られた相手の気持ちを考えるように促します。

- 例1 今日はダメ!(ぞんざいに断る)

- 例2 ごめん、今日はダメなんだ(丁寧に断る)

- 例3 ごめん、今日は歯医者の日なの。 また誘ってね(理由を言って丁寧に断る)

これらから、ぞんざいな断り方をすると相手が嫌な気持ちになること、丁寧な言葉で説明すれば相手も不快にならないことなど、友人との関係を良好に保つための考え方や行動の例を学ぶことができるのです。

良い断り方が分かったら、 実践で使えるようにするための練習 として、断り方のロールプレイを行います。

実践法は他にも様々あり、また日常の挨拶、会話などもSSTの一環として扱われます。

こういったトレーニングを通して、自分の気持ちを適切に伝えるにはどうしたらいいのか、 相手はどう思うか、 今の自分の行動は誰かに迷惑を掛けていないか、などといった社会生活に必要なことを考え、実践する力を積み上げていくのです。

参照元:LITARICO 仕事ナビ

どこで受けられるか

SSTは保育園や学校、ご家庭内でも行うことができますが、専門的には医療機関や児童療育施設、児童発達支援施設などで指導員やセラピストが行っています。

始めの相談先としては地域の保健センター、またかかりつけの精神科、心療科があるなら担当の先生に聞いてみると良いでしょう。

このような療育施設や発達支援施設は全国にあり、インターネットでも身近にSSTを行っている施設がないか、検索することができます。

本サイト、放課後デイサービス・アップは、 発達支援及びデイサービスを行っています。具体的にどのようなものなのか知りたい方は、次の記事もご参照ください。

まとめ

発達障害の有無に関わらず、私たちは生きていく上で複雑なソーシャルスキルを求められています。

SSTとは得意不得意に凸凹のある発達障害の方が、少しでも生活しやすくなるためのトレーニングと言えるでしょう。

今回は発達障害とSSTについてご紹介しました。少しでも参考になりましたら幸いです。